私は岩手県大船渡市で「キャッセン大船渡」という東日本大震災からの復興を担う、まちづくり会社を運営しています。キャッセン大船渡の役割は大きく分けて2つあり、10.4haの商業・業務エリアでのエリアマネジメントと被災した商店等から形成される商店街区の整備と運営です。

商店街区は被災した地元商店等の再建に加え、市民ニーズなどを踏まえて不足業種をリーシングし、2017年に開業しました。苦労と工夫を重ねながら商店主さんやスタッフの尽力により、継続運営ができています。

その中で一つ、地域コミュニティの再生や事業創出の一環として取り組んでいることの話を書きたいと思います。

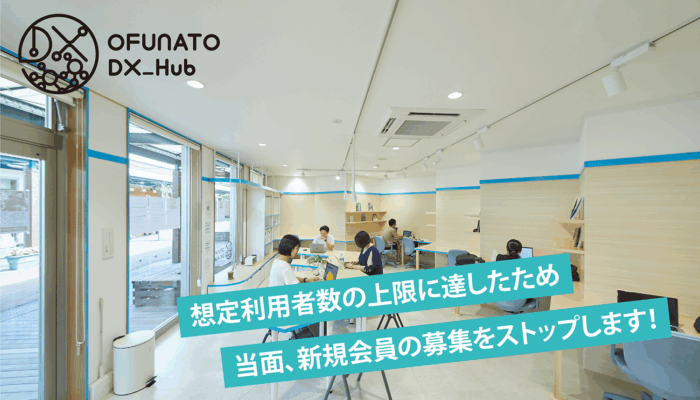

商店街区の開業から5年後の2022年、コロナ禍の煽りを受け、地元百貨店のギフトショップが撤退することになりました。生じた空き区画の面積は45坪で、単体の店舗を誘致するにはちょっと大きいこともあり、社会福祉協議会のサロンと地元IT企業のオフィスとともに、キャッセンとは別で私が経営する会社がコワーキングスペース「OFUNATO DX_Hub」を運営するという、3者のミクストユースをすることにしました。

社会福祉協議会はこども食堂の運営などに携わる可能性もあって飲食店のフードロス施策と絡められることが想定されていたし、地元IT企業はローカルの情報を伝えるオウンドメディアを有しており商店街の情報発信と連携できる、というシナジー効果を期待できる組み合わせを考え、そのプログラムを理解した上で形にしてくれる二人、about your cityの小泉瑛一さんと山根製作所の山根俊輔さんに設計をお願いしました。(お二人と一緒に考えた空間コンセプトの話はまた今度!)

これら3区画に分割する費用、入居する2者の初期費用負担を抑えるためにA工事の範囲を増やしたことなどにより、1,200万円ほど自己資金を投じました。(なお、補助金などは使っていません。また、純粋にコワーキングスペースにリノベする費用としては400万円くらいで済んでいると思います)

この投資を「直接的に」回収するとすれば、その方法は2つあって

(1)3分割した区画のうち、転貸借している2区画からの賃料(これで全額回収するには30年くらいかかる)

(2)コワーキングスペースとしての売り上げ(運営費もここから工面する必要がある)

とはいえ、そもそもサブリースで儲けようとは考えていないため、(2)でどれだけの利用者を獲得できるかがカギではあるものの、後述する「ある理由」から積極的にPRを図りませんでしたが

このたび、コワーキングスペース開業から3年でようやく、月会員とドロップイン利用の方の人数が、想定に達しました!

上記した「ある理由」について

さて、シェアキッチンやゲストハウス、コワーキングスペースって、地方都市の中心市街地におけるエリアリノベーションや再開発事業の導入コンテンツとして、提案されることってよくあると思います。

その中で、コワーキングスペースの場合、馴染みの会社に固定席を持って貰えばいいやとか、定期的に出張で来る都市部の企業にサテライトオフィスにしてもらおうとか、長期休みに帰郷する学生たちの活動拠点とか、安易に言うわけですよ。デスクワークの場所だけに、机上で。(私もそうですが)

しかしながら、一体的な空間を複数の方々が共有する特性上

(1) 運営側のおせっかいの趣向とレベル感が、個々のユーザーにどれだけ受容されるか、あるいは嫌厭されるか

(2) ユーザー同士がお互いの発する音のボリュームや放つニオイ、癖、雰囲気を許容できるか

(3) 事業の内容や個人の性格が施設のプライベートとパブリックのバランスに符合するか

(4) 執務中とそれ以外の時間を充実させるため、内外のコンテンツが備わっているか

などなど、とっても複雑な構成要素の上に成り立つものなんですよね。丁寧に仕立てるほど、手間暇がかかる。

さらに、早期に事業として成功させたいならば、潜在市場を開拓するか、比較購買を狙ってレッドオーシャンにあえて飛び込むか、大元のコンセプトを歪めてひたすらに会員獲得に専念するか、だと思うのですが、これは地域にとって価値ある場を「ここにつくりたい!」という個別のニーズとは必ずしも並立し得ないものです。

また、整備するだけなら交付事業費や補助制度などを活用すれば実現できるかもしれませんが、問題は運営段階です。辛抱強く維持運営にあたれるかどうかが問われます。

ということを踏まえると、エリアのコンセプトに照らし合わせた上で、目的追求のためのコンテンツの一つとして導入したいと考えているならば、直接自らの手で「儲けは度外視」でやった方がいいです。といっても、慈善事業を推奨しているわけではなく、投下できる収益の源を他で持っていたり、運営にあたれる適した人的リソースがあったり、遊休ストックの暫定活用だったり、といった状況が整っていればという意味であり、そのくらい安易に手を出さない方が良いと思っているということです。

大切にするコンセプトを実現するための手法は一つではないので、せっかくの取り組みが途中で頓挫しないように、いろんな工夫を一緒に考えていきましょう!

臂 徹

都内の建設コンサルタント会社で、友人曰く「魂を削りながら」働いていましたが、東日本大震災を契機に、被災地での計画策定や調査業務の傍らで、まちづくり組織の設立に携わる中で、官民の間で仕事をするやりがいを覚え、今は都市や不動産、各種デザインに関わる5つの会社を経営し、地方都市の中心市街地の再生などに取り組んでいます。