10/12(土),13(日)の二日間、名古屋市那古野地区の「なごのキャンパス」を中心に、4会場で分散開催された「全国まちづくり会議2024 in ナゴヤ」において、日本都市計画家協会まちづくり支援部会「地域主体のまちづくりフォーラム」とのタイアッププログラムとして、メンバーの高野、及川、山中、臂が登壇し、「まちづくりを担い手(コーディネーター、プロデューサー)の人材に着目し、役割と収入を両立させながら、地域に定着する方法論を考える」というテーマで、及川メンバー進行の元、下記のトークセッションを行いました。

テーマ1:コーディネーター、プロデューサーとは

そもそもの定義をchatGPTに聞いてみた上で、メンバーが考えることをコメントしました。

——————————————-

〇コーディネーター(Coordinator)

・まちづくりにおいてさまざまな関係者の調整役を担う人物

・異なる立場の人々や組織の間で意見やニーズを調整し、合意形成を図る役割

・コミュニケーションを円滑に進め、プロジェクト全体がスムーズに進行するようにする

〇プロデューサー(Producer)

・まちづくりのプロジェクト全体を企画・推進する責任者

・まちづくりのビジョンを描き、それを実現するための資源や人材を集め、プロジェクトを成功に導く

・戦略的な視点でプロジェクトの全体像を描き、リソースの最適な配分を行う

———————————————-

高野:これらの役割にどれだけ経済的な価値があるのかを改めて問う必要がある。この役割に対して、自分ならどれだけの報酬で請けるのか。また、知見や経験の向上と共に報酬も上がっているのか。このようなことを改めて考え、どのように価値を高めていくのかが求められているのだと思う。

臂:定義はchatGPTさんの言う通りだと思うが、実際に地域の中で活動していると、一人でその役割を担う場合もあれば、複数の人が一つの役割を一緒に担う場合もあれば、明確に切り離せない場合もある。各地域に求められる役割を見極めて、その役割を担いながら活躍する人に、ならではの名前が冠せられるようになったら良いと思う。その積み重ねから普遍化が見えてくるのではないか。

山中:まちづくりにおいて、一人で全ての役をこなせる人はいない。だからこそ欠けているピースを集めていくように、チームを整えることが大事である。

上記に対して、会場にいたハートビートプランの泉英明さんから以下のコメントをいただきました。

泉さん:マチビトキタルはとても面白い取り組みだと思う。提示された2つの役割については、本来であれば地域の取りまとめ役が担うべきである。2つの違いはあまりなくて、場所やフェーズによって変わるものである。

及川(まとめ):事例報告やみなさんの意見を踏まえると、この2つの役割は明確に決めるべきものではないと感じた。この役割のどちらも担っているし、場面によって移り変わることもある。しかしながら、今回の機会によってこの役割が明確に存在することが確認された。大事なことは、これら役割を認識・意識しながら場面によって使い分けることだと思う。

テーマ2:コーディネーター、プロデューサーが役割と収入を両立させながら、地域に定着する方法

こちらを本題として、chatGPTに聞いてみた上で、メンバーが考えることをコメントしました。

———————————————-

1. 地域との信頼関係を築く

→コミュニティ活動への積極参加、フィードバックの重視、持続可能な関係性

2. 自治体やNPOとの協力体制を強化する

→官民連携、助成金や補助金の活用、NPO活動の活用

3. 長期的なビジョンを持ち、スキルを継続的に磨く

→事業や取組に関する見識、ファシリテーション能力、実践経験

4. 複数の収入源を持つ

→コンサルティング業務、講師や研修、地元企業との連携

5. プロデュースするプロジェクトに収益構造を組み込む

→地域資源を活かした事業化、社会的企業(ソーシャルビジネス)の立ち上げ

6. 自分自身をブランド化する

———————————————-

高野:まちづくりに対して真剣に取り組むことを「恥ずかしい」と思ってしまっている人がいると思う。まずは真剣に取り組むこと、楽しむことを感じ、その気持ちを素直に発信していけば良いと思う。

臂:これらの項目が全て満たされれば確かに命題を満たすことになると思うが、chatGPTさんには「じゃあお前やってみろよ」と言いたい。特に4、5あたりは地域に入り込んだ経験がものをいうので、マチビトキタルでメンバーの経験をこれからの担い手に伝えていけるようなことをシステムとして確立していきたい。6についていえば、私が大船渡に入った時、商業者さんから「あなたは西郷真理子さんの代わりか?」と言われた。他意はないと思うが、良くも悪くも初見で人はレッテルを貼ってくる。それを払拭するのは自身の努力と、周りの空気づくりにかかっていると考える。

山中:職業としてまちづくりに関わっている人がいくら稼いでいるのかを知り、役割と収入が両立できているのかどうかを確認してみたい。そこから「役割と収入の両立」と「地域に定着する方法」が見えてくるはずである。

全体を統括するコメントとして、会場にいた弘前大学の北原啓司特任教授より、以下のコメントをいただきました。

北原先生:プロジェクトに対して、「プロデューサー」は前を見て進み、「コーディネーター」は横や後ろを見ながら進む。どちらも大事であるが、今まちづくりに求められる役割は「プレイングマネージャー」である。プレイヤーとしてのスピリッツを持ち、リスクを負う覚悟が必要である。だからこそ私は、キャッセン大船渡でこの役割を担った臂くんを応援することにしたのである。

セッションの時間が限られており、会場で参加してくださったみなさんに十分に意見を聞くことができませんでした。クローズ後に寄せられた意見を紹介します。

大水さん:地方は色んな意味で疲弊している。そんな中、住民自らが考え行動する社会にならなければ、行政に対して対等な立場でものを言える存在がいなければ地方はなくなってしまう。

年功序列や、組織の呪縛からの解放、行政依存の脱却は、地方創生のためには避けて通れない道である。それを実践するのが、地方のこれからを背負う若い人たち。そこに気付きを与え、道しるべを示すのが皆さんの仕事である。

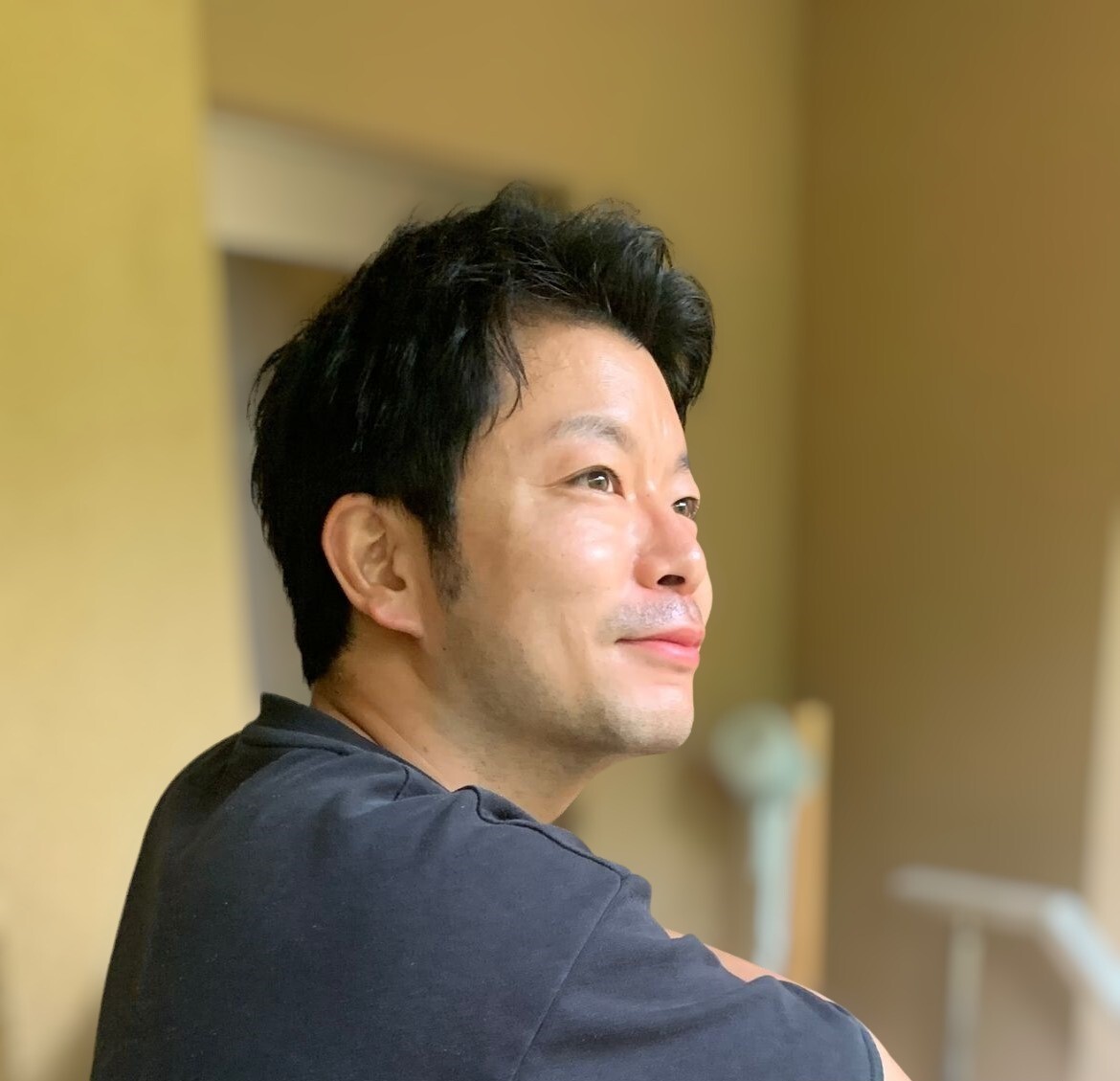

及川 一輝

「未来に一歩踏み出せる地域をつくる」を志として、日々励んでいます。大学院卒業後、岩手県大槌町で復興事業の計画策定やコミュニティ形成に取り組んできました。その仕事にやりがいを感じる一方で、計画策定の仕事から感じるモヤモヤ感(実現性、自分の説得力のなさ)と仲間との出会いから、地域課題にアプローチする事業にチャレンジしました。プランナー、事業者の2つの立場でまちに関わっています。